考察のための視座序説

(争点整理と要件事実と法的三段論法との関係)

弁護士 永 島 賢 也

2020/6/3

東京弁護士会二一会・創立百周年記念誌・所収 > PDF

争点整理と要件事実

1 しばしば「争点の整理が必要だ」などと言われる。確かに、争点整理は、今までも、そして、これからも民事訴訟の審理過程に必要不可欠であり続けるであろう。最近では、裁判手続のIT化の試みの一環として法律改正が不要な部分(フェーズ1)につきグループ・チャット・ウェア を導入して争点整理を実現しようとする取り組みがなされてきている。これは、ITを利用したこれからの民事訴訟の審理においても、争点整理は欠かすことのできない重要な手続であることを示している。令和元(2019)年7月11日に開催された東京弁護士会夏期合同研究の全体討議 において、私は担当副会長として裁判手続のIT化をテーマとして取り上げたうえ、近年増加している電子証拠の取扱いについても触れている (補助事実の重要性の再評価や公開鍵と秘密鍵のペアは三文判の印と変わらないなどの問題がある)。

2 この争点整理と要件事実との関係を検討する際、大半の実務家は次のように理解しているであろう。手続上、実体法の要件事実に該当する具体的事実(主要事実)を意識して主張し、そのうち、争いのある事実と、そうではない事実を区別し、争いのある事実について書証から容易に認定されるものについては実質的な争点からははずし、残った争点となる事実については人証を実施する、と。そして、しばしば、証人や本人の尋問を予定しながらも、その前に和解勧試がなされる、と。このような理解は法律実務家にとって空気を吸うように慣れ親しんだ手続進行と言える。そのようなことを改めて考察するまでもない、と考えるのが頗る健全な思考であろう。

3 それでも、何かおかしい、自分が抱いているこの違和感はいったい何なのだろうか、と思ってしまったとき、1)要件事実論が内包する前提問題や、2)法的三段論法の構造について視野を広げてみてはいかがであろうか。そのための視座を獲得できるよう、できるだけ平易に――とは言っても、法律実務家を読者として前提にしているが――拙著「争点整理と要件事実(法的三段論法の技術)」 の序説という形で述べてみたいと思う。まず、1)の要件事実論のほうから述べてみよう。

確定責任(Feststellungslast)

1 要件事実論は、証明責任と密接な関係にある。もっとも、我が国において、この「証明責任」という用語によって表現されている法概念は、実は確定責任(Feststellungslast)のことを指していることが多い。少なくとも法律実務家の間ではそれがほとんどである。

2 確定責任とは、ドイツのLeo Rosenberg(ローゼンベルク氏)が「Die Beweislast auf der Grundlage des BGB. und der ZPO」の初版で提唱したものである。訳書に倉田卓次氏の「証明責任論」(判例タイムズ社)1987年がある。同書の記述からその内容を引用してみよう。次のとおりである。

3「裁判官がある法規を適用(すなわち法律効果の発生を確定)しうるのは、当該法規の前提要件の存在を推論しうべき事実関係について(つまり要件の存在について)積極的心証をいだいたときに限るのだから、逆に不存在の心証をいだいたときばかりでなく、要件が存在するかどうか疑いが残ったときにも、法規の適用は行われない 、ということになる。」(倉田「証明責任論」21頁)。 ここでは、これを法適用の原則(理論)と呼ぶことにしよう(もっとも、これを法規不適用の原則と呼ぶことも多い)。 そして、さらに引用すると、「確定責任(客観的証明責任)の出発点は既に述べた法適用の原則にある。つまり、裁判所は、適用が問題になっている法規の要件事実につき積極的に心証を得なければならず、その一つにでも存在に疑いがあると、裁判官の法規適用を肯定することは妨げられる、ということである。従って、確定責任はその法規の効果を利用しようとした当事者が負担することになる 。」(倉田「証明責任論」37頁)。

4 これらの説明について、どのような印象をもたれるであろうか。少なくとも証明責任との違いについてはお気づきであろう。証明責任は、真偽不明のときに働くが、確定責任は真偽不明のときだけでなく、偽の場合にも働いている、ということになる。それでは、次に、証明責任と確定責任とを定義的に比較してみよう。

5 証明責任とは、事実が真偽不明の場合に実体法の適用または不適用が指示される結果当事者の一方が負う危険または不利益のことをいう 。したがって、真偽不明に陥らなければ、証明責任の出番はないことになる。確定的に偽といえる場合、証明責任は必要ない。偽のときは、自由心証の範囲内で処理することができる。

6 他方、確定責任は、事実が積極的に認められないことにより当事者の一方が負う危険または不利益のことであり、ここで、事実が積極的に認められない、とは、その不存在(偽)が認められる場合と真偽不明の場合とを含んでいる。

7 証明責任は、真か偽かを問題にする土俵で真偽が不明に陥ったときに発動され、確定責任は、真か真でないかを問題にする土俵で真ではないというときに発動される。つまり、確定責任の世界では真偽不明を偽から区別する必要性がない。むしろ、それらの区別は不要になる。

8 このように、真偽不明になったときに働くのが証明責任であり、真でない(偽と真偽不明を含む)ときに働くのが確定責任であるとすると、確定責任は、証明責任を論理的に含んでいるように見える。実際、ローゼンベルク氏は、Die Lehre von der Beweislast ist demnach ein Teil der Lehre von der Rechtsanwendungと述べる(前掲書)。すなわち「証明責任の理論は、従って、法適用の理論の一部である」と述べている(倉田「証明責任論」21頁)。

9 ローゼンベルク氏が述べるとおり証明責任論が法適用の理論の一部であり、それゆえ、証明責任が確定責任に含まれるのであれば、確定責任を証明責任と呼んでも別に不都合は生じないはずである。証明責任が問題になる事態(真偽不明)では論理的に確定責任も問題になるからである。確かに「ある問題」を視野の外に置く限り、不都合は生じないであろう。

証拠の偏在

1 では、そのある問題とは何であろうか。それは証拠の偏在 である。

2 証拠は誰にでも平等に手に入る状態では分布していない。偏りがみられる。民事訴訟では書証が重要な役割を果たすことが多いが、日頃から文書をいつでも証拠として利用できるよう継続的に管理しておくにはそれなりの手間と時間がかかる。重要な文書はそのような管理能力のあるところに偏って存在しているというのが現実であろう。たとえ、そのような現状であっても、訴訟の相手方や第三者が所持している証拠に自由にアクセスすることができるのであれば、それほど問題は先鋭化しないですむかもしれない。

3 しかし、現在の我が国の民事訴訟法は、そのようには設計されていない。文書提出命令は、まず、証拠調べの必要性の要件(民事訴訟法181条1項、219条)をクリアしなければならない。探索的な目的での提出命令の申立ては認められない。米国のディスカバリに類するような強力な証拠開示制度は導入されていない。逆に、我が国では、それが望まれてもいないという現実がある。すなわち、訴訟が提起された以上、何もかもが詳らかにされてしまう、という覚悟を、現状、国も企業も個々人も、誰も持ち合わせてはいない。

4 したがって、自己に有利な法律効果を導く要件事実に該当する事実があると信じていても、それを立証するに十分な証拠を手許に揃えることができなかった場合は、最終的に真偽不明に陥り、望んだ法律効果を認めてもらえないという不利益を甘んじて受けなければならないことになる。たとえ、それが証拠の偏在による結果だったとしても、である。

5 真偽不明に陥ってしまった原因が、自分自身の立証活動の不十分性にあるのであれば諦めもつくであろうが、他方、相手方が証拠を持っている(と思われる)にもかかわらず、それを提出しないという消極的な態度をとられて真偽不明に追い込まれたとすれば、どうであろうか。第三者が所持しているのに出してもらえないという場合も同様であろう。

6 このような場合、真偽不明に至った原因をさぐり、それが証拠の偏在問題に起因すると認められるとき、その事件に限り、証明責任を転換し、真偽不明のリスクを相手方に転嫁することができるとしたら、どうだろうか。もし、このような規律 (たとえば民事訴訟法上の条項)があれば、証明責任を負担していない当事者にもある程度積極的に事実を明らかにする動機が芽生えるであろう。証明責任を負う当事者の主張が偽であるという証拠を所持している証明責任を負わない側の当事者はその主張を真偽不明に追い込むことに甘んじることなく積極的に確定的な偽(そのような事実はないという判断)を獲得しに行くであろう。

証明度の水準の引き下げ

1 真偽不明という事態をひとつの要件として証明責任の転換という法律効果を導く、そのような規定を設けることは、確定責任論からは難しいであろう。なぜなら、確定責任には真偽不明を偽と区別する合理的な理由がなく、いずれも真ではない、という状態に一括りにされてしまうからである。真偽不明という概念を取り出せないのである。真か真でないか、あるいは、立証されたか、されていないかを区別することで成り立つ確定責任論にとって、真でないもののうち偽とは区別される領域、あるいは、立証されていないもののうち反対事実が立証されたわけではない領域を区別して抽出することにそもそも意義を見出せないのである。

2 真偽不明に陥った原因が訴訟手続を支配する理念(適正、公平、迅速、訴訟経済という観点)に反するまでに証拠の偏在があるとすれば、これに対処する規律が必要であり、それによって審理するのが相当であろう。真偽不明に陥った原因によって事案ごとに証明責任の所在を転換する規律があることが、民事訴訟に求められる手続保障、当事者間の公平、迅速な手続、訴訟経済に資することになると考える。

3 他方、確定責任(のことを証明責任と呼ぶ現状)のままで証拠の偏在問題に対応する方法はないのであろうか。結論としては、ある。それは事実認定のハードルを下げることである。現在、実務おいて採用されている基準は、十中八九間違いないという高度の蓋然性というレベルである。たとえば、これを証明度として80%以上が求められるものとすれば、これを下げて60%程度で事実として認定してよい、とすることである。ここではこれを相当の蓋然性と表現してみよう。つまり、証明度のクリア基準を高度の蓋然性から相当の蓋然性まで下げるのである。そうすれば、証明責任を負うのがどちらの当事者かということが、訴訟の結論を左右するほどの決定的な要因にはなりにくくなってくるのである。

4 証明度の引き下げを説く研究者は、もしかすると(証明責任という名の確定責任を含意する)要件事実論(による教育)を重視する実務家の考えがあまりにも頑ななため、より良い民事訴訟を実現するため、一歩譲って、証明度基準を下げるという提案をしてくれているのかもしれない。第55期司法修習生を対象として行われた伊藤眞東京大学教授(当時)の「証明度をめぐる諸問題」と題する講演も同様の方向性を有しているように思われる 。実際、証明度を引き下げる学説は増えている 。もっとも、弁護士は証明度の基準の引き下げには消極的であろう。証明責任の分配と高度の蓋然性の基準によって守られている依頼者(顧問先)を有することも多いからである。それゆえ、証拠の偏在の問題(証明責任を負わない当事者の消極的な訴訟追行の問題)を証明度によって緩和するより進んで関連証拠の開示を導く施策(米国法ほど広範ではないとしても必要性の要件を緩和した「関連性」という要件で文書情報開示制度の導入など)が望まれるところではないかと思われる。

ドイツでの議論

1 では、ローゼンベルク氏の母国ドイツではどのような議論状況となっているのであろうか。上述のとおり、主要事実につき不存在の確信をいだいたときのみならず、その存否いずれの確認にも至らなかった場合も法規を適用しない、という真偽不明の解決策こそローゼンベルク説の核心部分であるが、これを批判したのがライポルト氏(Leipold)やムジーラーク氏(Musielak)である。法規の文言上、法律効果は、主要事実の存在に結びついているのであって、その証明に結びついているものではない、というものである。確かに、実体法上、ある事実の証明の有無に法律効果が結びつけられている条項は少ない(たとえば、我が国の民法では117条の例がある)。このように存否いずれとも認定されなかった場合どうすればよいか、は実体法の規定から導くことはできない。とすれば、別に、実体法以外にそのことを定める規範(証明責任規範)が必要ではないか、という議論になってくるのである。

2 1966年ころ、ライポルト氏によりなされた上記批判後、20年間、証明責任をめぐる問題について夥しい数の文献が発表されてきた 、という。その後、証明責任をめぐる議論は証明度をめぐる議論へと発展し、さらに事案解明義務をめぐる議論へと展開していった、とのことである。そのようなドイツにおける理論の発展経過を眺めると、我が国において、証拠法領域の議論について、失われた年月はいったいどれほどのものであったろうかとも思えてくる。

3 ライポルド氏は1984年6月27日ベルリン法律家協会で「民事訴訟における証明度と証明責任」と題する講演を行っている 。引用すると「ローゼンベルク説の理論的基礎づけは、一つの批判的考察に対して持ち堪えられなくなっています。実体法規が、事実の存在またはその不存在のいずれかに結びついている場合、その実体法規からストレートに、真偽不明の場合どのように裁判すべきかということを導き出すことはできません。法規不適法の原則は、詳細に検討してみると、みせかけの理由付けでしかないことが判明しました。」という。このように、少なくとも35年前のドイツにおいても、ローゼンベルク説は強い批判に曝されるとともに、証明度の問題がとりあげられているのである。

4 では、その後、ドイツではどうなったであろうか。2018年7月、私はドイツのフライブルク(Freiburg)にてライポルド教授とランチをともにする機会を得た。そのとき、私は、ローゼンベルク説は今も支配的な通説なのか、尋ねてみた。すると、そうだ、という答えとともに、ただローゼンベルク説で問題になるところを個別に修正する議論がなされている、ということであった。とても食べきれない量の牛肉が出てきたランチであったが、長身のライポルド教授は涼しい顔で全部平らげ、頗る元気な様子であった。

5 我が国ではどうか。完璧な要件事実論の体系が完成の域に達し、憂うべき問題は理論的になくなったのかもしれない 。今後はその体系の外側にある証拠の偏在問題を内側に取り込む方向性がとられるか。それとも、体系はそのままで、外側に別の制度(証拠開示制度など)を取り入れるか。いずれにせよ、裁判所が言い渡す判決内容の信頼性にかかわる問題なのであり、それは、訴訟代理人となる弁護士の活動の(依頼者から見た)信頼性にも直結してくる。

要件事実論と証拠の偏在

1 要件事実論は証拠の偏在について無力である。

三段論法と例化

1 次に、上述の2)の法的三段論法(判決三段論法)の構造について考えてみよう。まずは通常の(法的ではない)三段論法の構造からみてみよう。

2 三段論法とは2つの前提から1つの結論を導く推論である。それは、大前提、小前提、結論という構造を有する。たとえば、動物は死ぬ(大前提)、人は動物である(小前提)、よって、人は死ぬ(結論)、という推論である。いちいち個別具体的に検証しなくとも、大前提が真であり、小前提も真であれば、結論も真になる。したがって、結論が正当化されるためには、大前提が真であることと、小前提が真であることが必要である。

3 ところで、次の推論は、上記の推論と同じであろうか。すなわち、人は死ぬ(大前提)、ソクラテスは人である(小前提)、よって、ソクラテスは死ぬ(結論)という推論である。この例ではソクラテスという具体的な人物の固有名が出てきている。上記の推論では、動物という集合の中に人という集合が包含されている、という関係があったが、他方、ソクラテスの例では、人という集合の要素としてソクラテスという個体が存する、という関係があることになる。前者は包含関係、後者は要素関係と言える。後者では、すべてのものについて当てはまることは、その一例についてもあてはまる、という別の推論(例化/instantiation)も同時に働いていると解釈できる。

法命題の真理値

1 では、以上のことをふまえて、次に、法的三段論法について考察してみよう。法的三段論法は、大前提が法規範であり、小前提が具体的な事実主張である。小前提は、具体的な個体について(特定の当事者に関する事実)の主張なので、上述したところでいう要素関係にあたる。この点で、アリストテレス流の伝統的論理学と異なる。この推論過程を捉えるには比較的最近の現代論理学であるフレーゲ(Gottolob Frege)の述語論理が必要になる。法的三段論法は、小前提において、具体的事実として個体を取り上げることになるため、アリストテレス流の伝統的論理学を超えてしまっているのである。概念間の包含関係を超えて、個別事例の関係にある。この点に、まず、法的三段論法の特色のひとつを指摘できる。これは、しばしば、ロースクールにおいて規範の定立とあてはめを区別せよ、と教示されているシーンと重なってくる。

2 ところで、真・偽を論じうる文を一般に命題(proposition)という。したがって、法的三段論法において、小前提となる具体的な事実の主張は、命題である。その主張が証拠から認められる事実と合致していれば真、反していれば偽となる。たとえ、我々が真実を知ることができなかったとしても、神様の目から見れば、なされた事実主張は真か偽か、いずれかの値(真理値)をとることになる。この性質から事実主張は命題であり、この命題は立証活動の目標となるので、事実主張は立証命題と言ってもよいであろう。

3 では、大前提のほうはどうか。法的三段論法において大前提は法規範である。「べきである」(当為)という形の法規範に果たして真理値はある(真とか偽とか言える)のであろうか。すなわち、法的三段論法の大前提は法命題なのかどうかが問題になる。たとえば、誰も守っていないルールがあったとして、それでもそのルールは守られるべきものとして真となるのであろうか。規範が妥当していることと、事実が存在することとは同列に扱えるのか。我々は事実に対する実証主義的な態度を、同じように法に対してもとることができるのであろうか。

4 みずからはその法規範を受容せず、いわば外部者の視点から、価値判断を入れずに中立的に記述することができれば、そのように記述されたものが法命題であり、その法命題に合致する規範がその社会に妥当していれば、その法命題は真である、と言えそうである。具体的には、法規範は「~べき」で、法命題は「~ということになっている」と表現されることになるであろう。たとえば、赤信号では停止すべきである、が法規範で、これを記述することにより、赤信号では停止するということになっている、という法命題ができあがる。この法命題については、真とか偽とかが言えそうである。

5 もっとも、滅亡した文明の残した法典(たとえば、ハムラビ法典)を研究するかのような態度(外部者からの視点)を、みずからが属している社会の法規範に対してとることが果たして可能なのであろうか。この世界のどこでもない場所に視点を置き、そこから眺めるようなことは果たして可能なのか。以前、アルキメデスは自分に支点が与えられれば地球さえ動かしてみせると述べたそうであるが、地球外に支点を置くことなどそもそも夢物語ではなかろうか。

6 この点、たとえば、ごく一般的な道路地図を想起されたい。写真とは異なり、地図には視点がない(写真にはどこから撮影したものか、その撮影ポイントもいわば写っているといえるが、地図にはそれがない)。どこから見たものなのかはわからない。むしろ、どこからも見ていない。しかも、どんなに正確な地図でもすべてにおいて現実を表していない。地図は二次元平面であるが、地球は球体をしている。たとえば、高速道路は大きな球体の湾曲面を這うように設置されているはずである。しかし、地図がそれを表現することはない。それでも、地図は、十分、我々の役に立っている。そのようなレベル感の誤差(の無視)を法規範と法命題の間に持ち込んでも不都合はないのであろうか。すなわち、法的三段論法の大前提たる法規範を法命題に置き換えても不都合は生じないと言えるのだろうか。これは大前提の形成過程における暗黙知のひとつなのかもしれない。

ルールと原理

1 裁判所は具体的事件につき法規範に基づいて判断を下すが、制定法は法源のひとつに過ぎず、法的三段論法の大前提は、必ずしも制定法の条文そのものではない。大前提を形成する法規範は、いかにして法源から導き出されるのであろうか。その答えは、解釈によって、というほかない。制定法その他の法源とされるものから解釈によって導き出された法規範が法的三段論法の大前提を構成する、と解するのが相当である。

2 法規範の多くは、具体的な事実(人・物・行為など)が、その法規範中に定められた一般的なカテゴリーに属するとき、原則として画一的に適用される、という形式をもつ。典型的には「要件⇒効果」という形(ルールの形式)をしている。これを法ルール(法準則)と呼ぼう。制定法の条文の多くは、このルール形式である。ルールは、その要件に該当するか、しないか、二者択一という「全か無か」という形で適用される。他方、法規範には、二者択一的な適用を予定していないものもある。たとえば、弁論主義など、法原理として法律家の間で一般的に受け継がれてきているものや、公序良俗、信義則、権利濫用、正当事由、憲法の基本的人権、個々の法律の冒頭に定められた立法目的、解釈方針条項など、明文化されているものなどがある。これを法原理と呼ぼう。法原理は、法ルールの解釈や運用を方向づける抽象的・概括的な指針を指図するが、それらの適用にあたっては、具体的な事例ごとに諸々の原理との間で比較衡量されるものである。

覆滅可能性(defeasibility)

1 問題は、法的三段論法の大前提である「要件⇒効果」というルール形式の法規範は「pならばq」という演繹論理(実質含意)ではない、という点にある。三段論法の前件肯定式(modus ponens)と比較してみよう。前件肯定式とは「p→q」(大前提)、「p」(小前提)、よって「q」(結論)というものである。この「p→q」は、pならばqと読み、実質含意を意味している。すなわち、pであってqでない、ということはない、という関係を意味する。

前件肯定式 : p ならば q。 p。 それゆえ q。

2 たとえば、「売買契約を締結した、ならば、買主は売主に代金を支払わなければならない」(大前提)、「aとbとは〇年○月○日売買契約を締結した」(小前提)、よって「bはaに対し売買代金を支払うべき」(結論)という推論をしようとすると、すぐに、売買契約が締結されたとしても、必ずしも買主が売主に代金を支払わなければならないとは限らないことに気づくであろう。買主が売買の目的物の引渡をまだ受けていないとか、代金はすでに弁済しているとか、意思表示の錯誤があったとか、代金支払債務が否定される場面はいくらでも想定される。すなわち、要件と効果の関係は実質含意(material implication)ではなく、覆滅可能性(defeasibility)を有しているのである。このように、法ルールには覆滅可能性という性質があり、それはモノローグでなく、ダイアログ(対話)型という構造を有しているのである。

トゥールミンの議論図式( Toulmin Model)

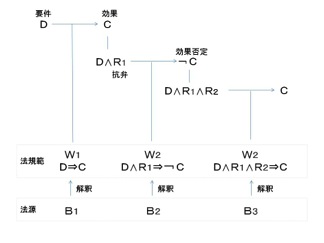

1 そこで、これらの性質を有する法的三段論法をうまく説明できるモデルがあるとわかりやすい。そのようなものとしてトゥールミンの議論図式(Toulmin Model)を参考として掲げてみたい。これに沿いつつ、請求原因、これを覆滅する抗弁(R1)、さらにこれを覆滅する再抗弁(R2)まで図示すると、概略、次のとおりである (たとえば、売買(D)に基づく代金請求(C)に対し、抗弁として分割払いの合意(R1)を主張し、さらに、再抗弁として期限の利益の喪失(R2)を主張するなど)。

2 D(データ)が要件、C(クレーム)が効果である。W(ワラント)は、「DならばC」という法ルール(法規範)である。B(バッキング)は法源(主に制定法)である。たとえば、議会が制定した法律(B)を解釈してWという法ルール(法規範)が定立される。R1が抗弁、¬ は否定を意味する。¬ Cは、Cという法律効果が否定されるという意味である。R2が再抗弁である。

3 Dという要件事実に該当する主要事実が認められるとき、Cという法律効果が発生する。これは「D ⇒ Cという法ルールW1」が妥当していることを表している。R1という抗弁が成り立つとき「 D ∧ R1」であり、このときCという法律効果は否定されるので「D ∧ R1⇒ ¬ C」となる 。更に、R2という再抗弁が成り立つとき「 D ∧ R1∧ R2⇒ C」となり、再び、Cという法律効果が肯定される。この方式によれば、再再抗弁以降も同様に表現可能である。

4 このモデル(議論図式)ならば、要件⇒効果という関係が実質含意という演繹ではないことや、Rという例外(覆滅可能性)が存すること、制定法(条文)そのものが法ではなく法源に過ぎず、解釈されて定立されたものが法(規範)であることなど、無理なく説明することができる。

事実を要件に当てはめる

1 法律実務家の間では、しばしば、事実を(法律)要件に当てはめる、という言い方がなされる。しかし、誤解を招く表現であろう。認定された事実が、直接、当事者の主張を経ずに、法律要件に当てはめられる、ということはないからである。それでは弁論主義違反になる。少なくとも主要事実について主張がなされていなければならない。

2 大前提たる法(規範)が、制定法などの解釈によって定立され、かつ、小前提たる事実主張が証拠から認定される事実と合致することにより(あるいは、争いのない事実として扱われることにより)、大前提も小前提もいずれも正当化され、法的三段論法により結論(判決)が導かれるのである。

論理

1 法律実務家の言う論理は伝統的な論理学の言う論理とは別物である 。

以 上

Copyright ©2020 Kenya Nagashima, all rights reserved